Topicsやまがたトピックス

- VISIT YAMAGATA

- やまがたトピックス

- 【特集記事】山形県 河北町で紅花染め体験|女性を虜にした、伝統の色を染める

【特集記事】山形県 河北町で紅花染め体験|女性を虜にした、伝統の色を染める

-

VISIT YAMAGATA編集部

こんにちは!VISIT YAMAGATA編集部です。 やまがた各地域のイベント情報や観光スポットなどのまとめ記事を定期的に発信しています。 また知る人ぞ知るやまがたのディープな情報もご紹介しています。

紅花染めの魅力は、美しい色にあります。

紅花の花びらには、黄色色素(サフラワーイエロー)と紅色色素(カルタミン)が含まれており、黄色から紅色まで染めることができます。

純度の高い紅色に染めるには、多くの紅花が必要なため濃い紅色ほどとても高価でした。

そのため江戸時代には、濃い紅色に染められた着物は、限られた人しか身に付けることができなかったそうです。

この紅花染めを、気軽に体験できると聞いて、河北町(かほくちょう)紅花資料館へやってきました。

どんな色に染め上がるのか、ワクワクの体験の様子をご覧ください。

1. 紅花資料館とは

今回訪れた紅花資料館は、*近郷(きんごう)きっての富豪だった堀米四郎兵衛の屋敷跡です。

*近郷:近くの村

資料館がある河北町(かほくちょう)は、かつて*河港(かこう)の町として栄えた町です。

*河港:河岸に設置された港

村山地方の各地から集まってきた米や紅花は、最上川で酒田に下り日本海を通って敦賀(つるが、現福井県敦賀市)に上陸し、琵琶湖・淀川を経由して京都・大阪に送られました。

堀米家は、この米や紅花などの集荷出荷などによって財をなしてきました。

園内には、当時を物語る武者蔵(農兵隊の武器蔵)、座敷蔵(客室として利用されていた蔵)などの他、*紅花交易当時の品々を展示した「紅の館」などがあります。

*紅花交易:山形で生産された紅花(紅餅)を、京都や大阪へ送り、帰りの船に塩・木綿・日用品・雛人形を積んでくる交易のこと

武者蔵

広大な屋敷には、川が流れ、あちこちに紅花畑があり散策するにもちょうど良い大きさです。

今回体験をする「紅花工房 くれない」は、屋敷の奥にあるので、ゆっくり散策しながら向かいます。

到着すると、工房の前には紅花が植えられていました。

伺ったのは6月下旬、花が咲くのは7月上旬のようです。

2. まずはオリエンテーションから!

さっそく体験開始です。

今回教えてくださるのは、「河北町べに花染め研究サークル」の皆さんです。

まずは写真を見ながら、「紅花染めの出来るまで」を学びます。

紅花染めをするには、まず原料となる紅餅から染め液を抽出しなければなりません。

では、「紅餅」とはいったいどのようなものなのか!

原料となる「紅餅」の作り方と染め液の抽出方法を順を追ってご紹介します。

1. 紅餅ができるまで

①まずは紅花を摘むところからはじまります

紅花はトゲがあるので、ちょっと厄介。早朝のトゲが柔らかいうちに摘みます

②摘んだ花びらを水洗いします

③2,3日経つと発酵し、赤くなります

④赤くなった花びらを、臼でつぶします

⑤つぶした花びらを団子状にまるめ、その後平たく伸して、天日で乾かします

水分が抜けて乾燥したものが「紅餅」となります。

2. 紅餅から紅を抽出する

紅花といえば、すぐに色鮮やかな「紅色」を思い浮かべるのではないしょうか。

しかし、紅花が含有する紅色素はわずか1%。

残りの99%は黄色色素であるため、紅花染めのためには、紅餅からその99%の黄色を取り除き、1%の紅色を抽出する必要があります。

わずか1%の紅色を得るために多くの紅餅が必要なわけですから、紅花の商品が高価な理由がうかがえますね!

紅餅から染め液を抽出するのにかかる日数は4日間*。

*河北町べに花研究サークルの場合

以下のような流れの作用が必要です。

[1日目]

布袋に入れた紅餅をバケツに入れて水に浸し、そのまま1日おきます

[2日目 & 3日目]

1日に3回水を替えながら、黄色色素を除いていきます

(1番初めに出た水は黄色染の染液に使用するため、取っておきます)

[4日目]

・紅餅を布袋から取り出してバケツに入れ、水を入れます

・紅餅を入れたバケツに水で溶かした炭酸カリウムを入れて、1時間置きます

・紅餅を袋へ戻して絞ります

・絞って出た液が「染液」になります

紅花資料館での紅花染体験で使用する「染め液」は、事前に「河北町べに花研究サークル」の講師の方が作っておいてくれます。

お客さまからご予約が入ってから「染め液」を作るため、紅花染め体験の予約は5日以上前ということになっているのです。

3. 紅花染め体験

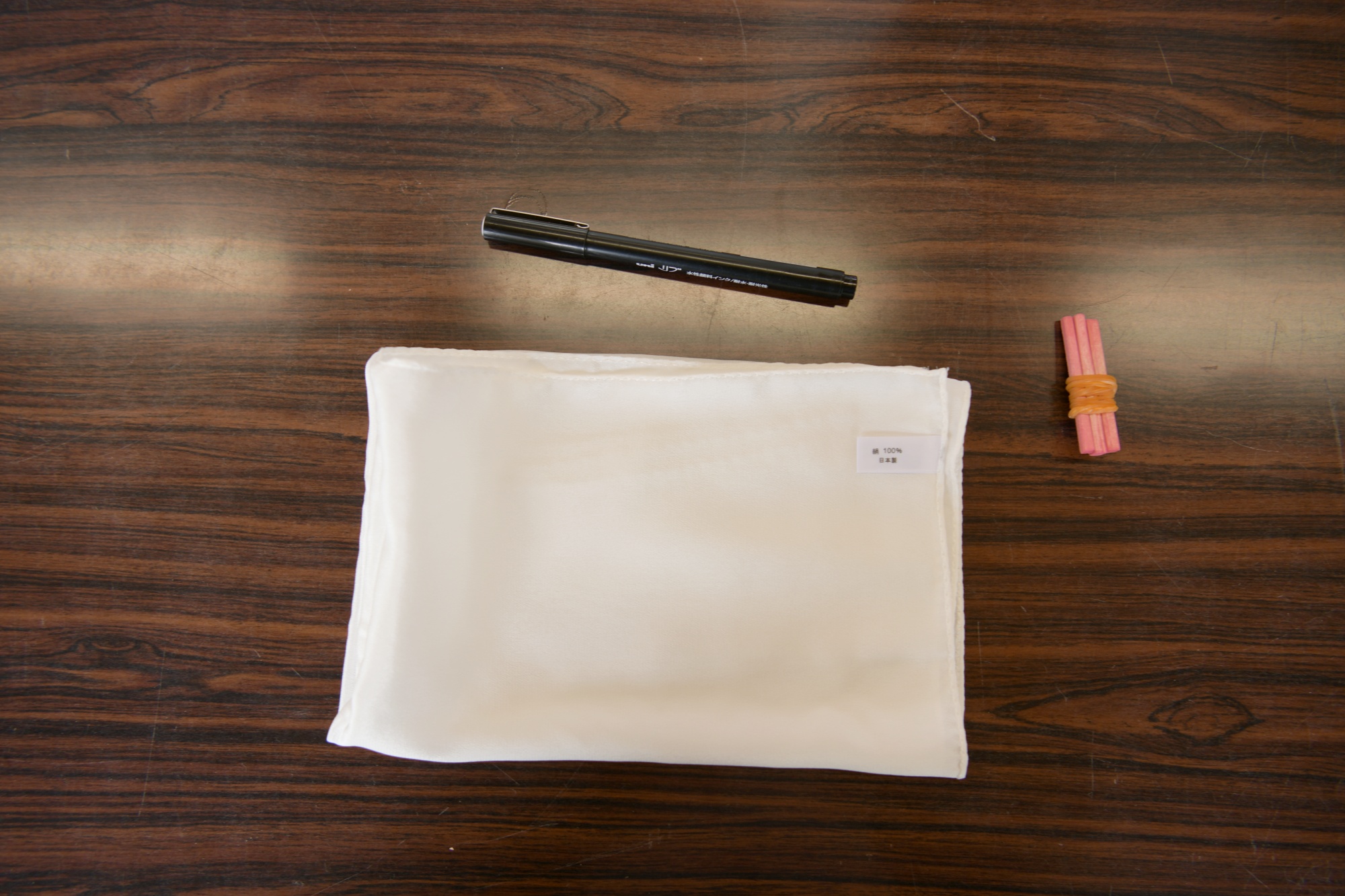

① 材料

さあ、いよいよ体験開始です。

材料はこの3つ。

シルクのハンカチ、木の棒、輪ゴム。

(ペンは、タグに自分の目印をつけるために使用します)

この真っ白なハンカチがどんな色に染まるのか、期待が膨らみます。

② ハンカチにしぼり模様をつける

まずは、しぼり模様を作ります。

ハンカチのどこにしぼりを作るのか考えて、ゴムできつく縛っていきます。

作業は簡単ですが、位置を決めるのが悩みどころ!

棒は3本あるので、3ヶ所作れますが2ヶ所にしたり、自分好みにアレンジしても大丈夫です。

③ 染め液にハンカチを入れる

さぁ、いよいよ、先ほどの染め液に布を浸します。

最初に浸す液は黄色味を帯びた赤い色をしています。

この液に布を浸してみると、山吹色のようになりました。

この時点ではまだ紅い色ではありません。

④ クエン酸を入れる

ここから、理科の実験のような面白い現象が始まります。

先ほどの液にクエン酸を入れて、かき混ぜます。

するとみるみる液が白く濁りはじめ、泡が出てきました。

クエン酸を入れることで、アルカリ性だった液が中和され、布に紅色素が定着して発色がよくなるそうです。

では、この染め液に改めて布を浸します。

先ほどの山吹色から紅の色に変化しました。

ここから15分、布を軽くもみながら色をなじませていきます。

時間が経つにつれてどんどん布の色が濃くなっていきます。

しばらくしたら、染め液をすくって色を確認します。

布に紅い色素が移ると、残った液は黄色になるそうです。

何とも不思議ですね・・・!

そして、紅い色素が布に移り、染め液が黄色になったら作業終了の合図です。

⑤ 色止めをする

次は、色止めをする作業です。

染め液から取り出した布を氷酢酸を入れたバケツに10分ほど浸します。

⑥ 水洗い と 脱水

色止めをした布を水洗いし、脱水をします。

色止めから脱水までは、べに花染研究サークルの皆さんがして下さいます。

この指を見て下さい!

布も綺麗に染まりましたが、手も鮮やかな紅色になっています。

石鹸を付けるとすぐ落ちるそうですが、ここはあえて水洗いのみで赤みを残してみました。

⑦ しぼりのゴムを取る

次は、しぼりを作っていたゴムをはずしていきます。

どんな模様になっているのか緊張の瞬間です!

しぼりを作った部分は、色が入っていないので元々の白い色のままです。

花びら模様のようで可愛らしいアクセントになりました。

どの位置にしぼりを作ったかで、自分なりの個性がでるところ!!

参加者みんな満足のいく出来栄えになりました。

⑧ アイロンをかける

仕上げに全体にアイロンをかけます。

シワを伸ばしながら丁寧にかけていくと、濡れていたハンカチが乾いてきて、さらに色が変わり落ち着いた色合いになりました。

⑨ 完成

完成しました。

見て下さいこの美しい紅色を!

隅々まで、しっかりと染まっています。

あの真っ白だったハンカチがこんなに綺麗に染め上がるとは、昔から女性の心を虜にしてきた紅色、時代を超えても変わらず魅了されます。

4. 物産館に立ち寄って

体験の後は、物産館に立ち寄ってみました。

店内には、紅花にまつわる商品や河北町内の特産品が並んでいます。

河北町といえばスリッパ。色とりどりのバブーシュもとても素敵で、全色揃えたくなります。

その他、紅花染めのハンカチやスカーフはもちろんのこと、紅花茶や食紅として使用する花びらなど、なかなか普段お目にかかれない商品が並びます。

また、併設する休憩所では、コーヒーやスイーツなどもあり、散策の合間に一息つくのにおすすめです。

5. VISIT YAMAGATA をご覧の皆様へメッセージ

今回教えてくださったのは、河北町べに花染研究サークルの遠藤 美代子さん、鈴木喜美子さん、朝烏 清子さんの3名です。

紅花染め研究サークルは現在18名。

月1回の勉強会では、紅花染めだけに限らず、お茶やウコン、玉ねぎ、栗、藍などの草木染めと紅花染めを融合させた染物の研究なども行っているそうです。

今回教えてくだった先生方も長く染物に携わり、子どもから大人まで多くの人に魅力を伝えていらっしゃいます。

左から鈴木喜美子さん、朝烏 清子さん、遠藤 美代子さん

最後に、代表の遠藤さんにメッセージを頂きました。

「まずは一度、気軽にできる紅花染め体験をなさってみてください。

紅花染めを体験したら、次は紅花摘み、紅餅作りとすべての工程を体験してみると、より紅花染めの奥深さや楽しさがわかりますよ。

身近にある玉ねぎなどの草木染めも、とても綺麗なので、自宅で試してみるのもおすすめです。」

6.アクセスなど

【アクセス】

JR山形新幹線「さくらんぼ東根駅」より車で20分

JR左沢線「寒河江駅」より車で20分

山形空港より車で15分

山形自動車東根ICより車で10分

【駐車場】

有り

【営業時間】

3月~10月:9:00~17:00

11月~12月:9:00~16:00

【休館日】

毎月 第2木曜日(祝日の場合は翌日)

年末年始 12月29日~翌年1月3日

【入館料】

・個人入館のお客様

大人:400円

高校生:150円

小・中学生:70円

・団体入館のお客様(20名以上)

大人:350円

高校生:120円

小・中学生:50円

*「身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳」提示の場合は以下のとおり

一般:300円、高校生:100円、小・中学生:50円

詳細情報

-

紅花資料館

山形県河北町谷地己885-1

0237-73-35000237-73-3500

合わせて読みたい

周辺のスポット

人気のキーワード

ランキング

最新記事

【特集記事】酒田駅前交流拠点施設ミライニ|ヒト・モノ・コトがつながる交流施設

【特集記事】山形県 出羽三山「羽黒山」を訪ねて|死と再生を辿る「生まれかわりの旅」へ

【特集記事】コンセプトは「木」と「音」、十一屋レストラン「kitöne」がオープン |山形おすすめレストラン

【特集記事】湯こっと(山形県南陽市)|老若男女みんなで楽しめる!湯こっとで過ごすリフレッシュタイム

アーカイブ

- 2024

- 2023

- 2022

- 2021

- 2020

- 2019

- 2018

![【特集記事】上山市のさくらんぼ狩りをお得に体験🍒[2024]|5つの観光果樹園を一挙ご紹介](https://www.visityamagata.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/sakuranbo.jpg)