Topicsやまがたトピックス

- VISIT YAMAGATA

- やまがたトピックス

- 【体験記事】七宝焼アクセサリーづくり|山形市 荘内屋工房くじゃく|800℃の電気炉で焼く伝統工芸を親子で体験

【体験記事】七宝焼アクセサリーづくり|山形市 荘内屋工房くじゃく|800℃の電気炉で焼く伝統工芸を親子で体験

-

一ノ口 ソノ (イチノクチ ソノ)

お風呂と二度寝が好きな40代の在宅ワーカー。小学4年生の長男と小学2年生の長女と夫の4人暮らしです。2020年から山形市在住。ボードゲームと読書、ものづくりが趣味。カメラを片手に路地裏の散歩をする時が至福の時間です。山形の楽しさ、美味しさ、素敵さを伝えられると嬉しいです。

仏法の至宝とされる七宝*の美しさに匹敵するとされてきた「七宝焼(しっぽうやき)」。

*金, 銀, 瑠璃(るり), 玻璃(はり), 硨磲(しゃこ), 珊瑚(さんご), 瑪瑙(めのう)

つやつやとした光沢のある美しさは、見ているだけで幸せな気分になってしまう不思議な魅力があります。

そんな七宝焼の作品を自分でつくることができる工房が山形市内にあるということを知り、「オリジナルの七宝焼を作ってみたい!」ということで、小学生の息子と七宝焼き体験に行ってきました。

体験教室では色付けやデザインから、なんと800℃の高温の炉に入れて焼くところまで自分で体験可能なんです。

今回はそんな七宝焼づくり体験の魅力をご紹介します。

はじめに

実は身近な「七宝焼き」

金属の素地にガラス質の釉薬(ゆうやく/うわぐすり)を広げて、800〜900℃の高温で焼き付けてつくられる伝統工芸 — 「七宝焼」。

紀元前14世紀古代エジプトのツタンカーメンの黄金のマスクも七宝焼の技法で作られており、世界ではるか昔から作られてきた長い歴史があります。

日本でも、江戸時代には刀の鐔(つば)や襖の引手、城や寺社仏閣などの釘隠し等の装飾に使われており、明治以降に新たな釉薬が開発されると、それは庶民の間にも広まりました。

鮮やかな色彩が印象的な壺のほか、独特の立体感や風合いで表現されるブローチやペンダントなどのアクセサリー等、現代においても七宝焼きは多くの人々に愛好されています。

… とは言え、大半の人にはあまり身近ではないように思えてしまう七宝焼。

しかし、みなさんも、知らないうちにそれを身につけていたことがあるかもしれません。

学生時代、制服の胸元や襟元につけていた「校章」や「学年章」—

実は、それこそが七宝焼なのです。

七宝焼は、多くの日本人にとって、とても身近な工芸品のひとつと言えるのではないでしょうか。

荘内屋工房 くじゃく

七宝焼を気軽に自分でつくることのできる工房が山形市にあります。

それが — 旅籠町にある「荘内屋工房くじゃく」です。

元々はメガネや宝石を扱っていたこちらの店舗ですが、

店内には講師手作りの七宝焼の商品もたくさん並んでいます。

ブローチやネックレスなどのアクセサリーはもちろん、タイルやプレート、アマビエ様まで多彩な作品の数々。

素敵な作品を見て、とてもワクワクしてきます♪

さて、この「荘内屋工房くじゃく」内にあるのが1963(昭和38)年にできた山形初の七宝焼き体験教室です。

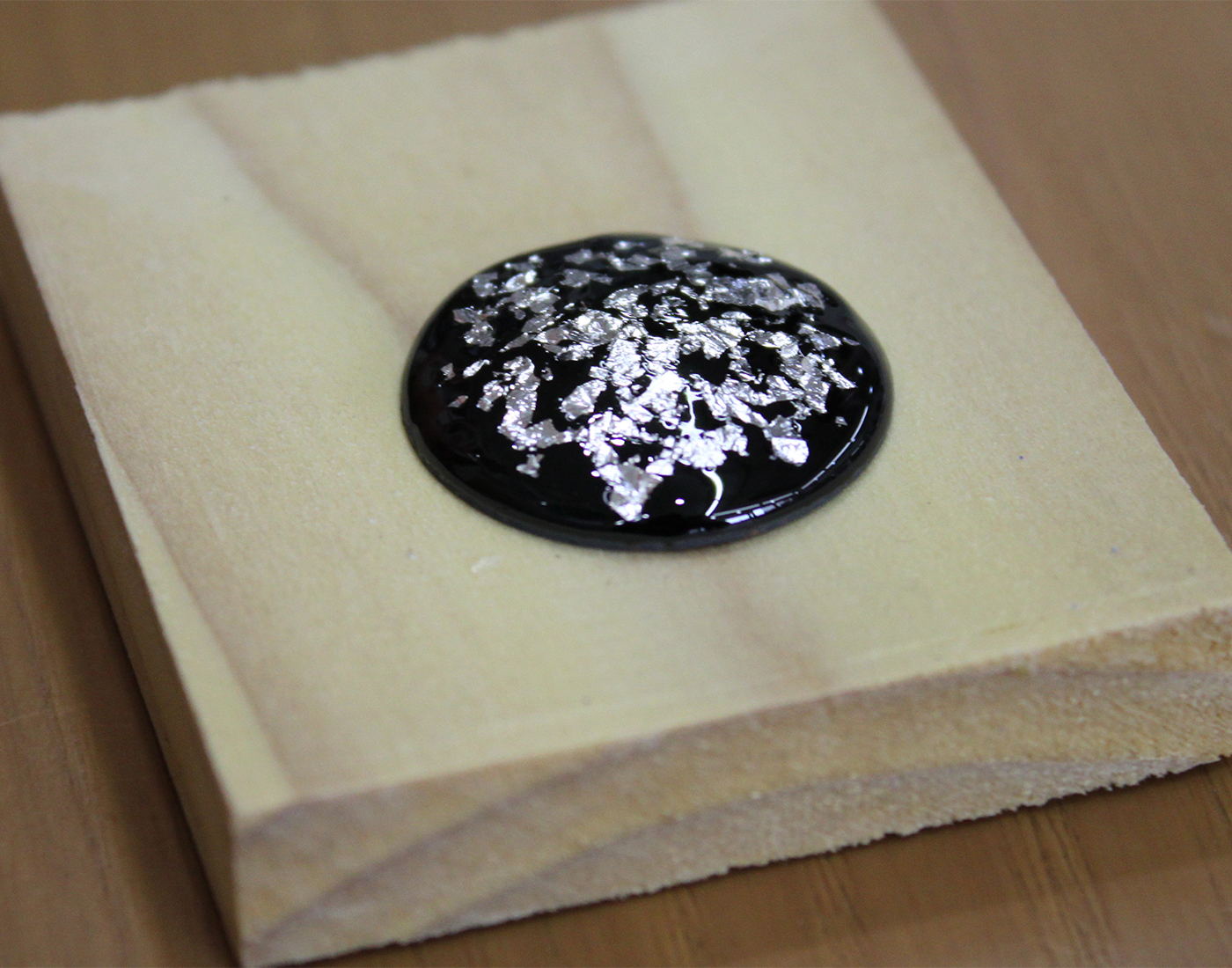

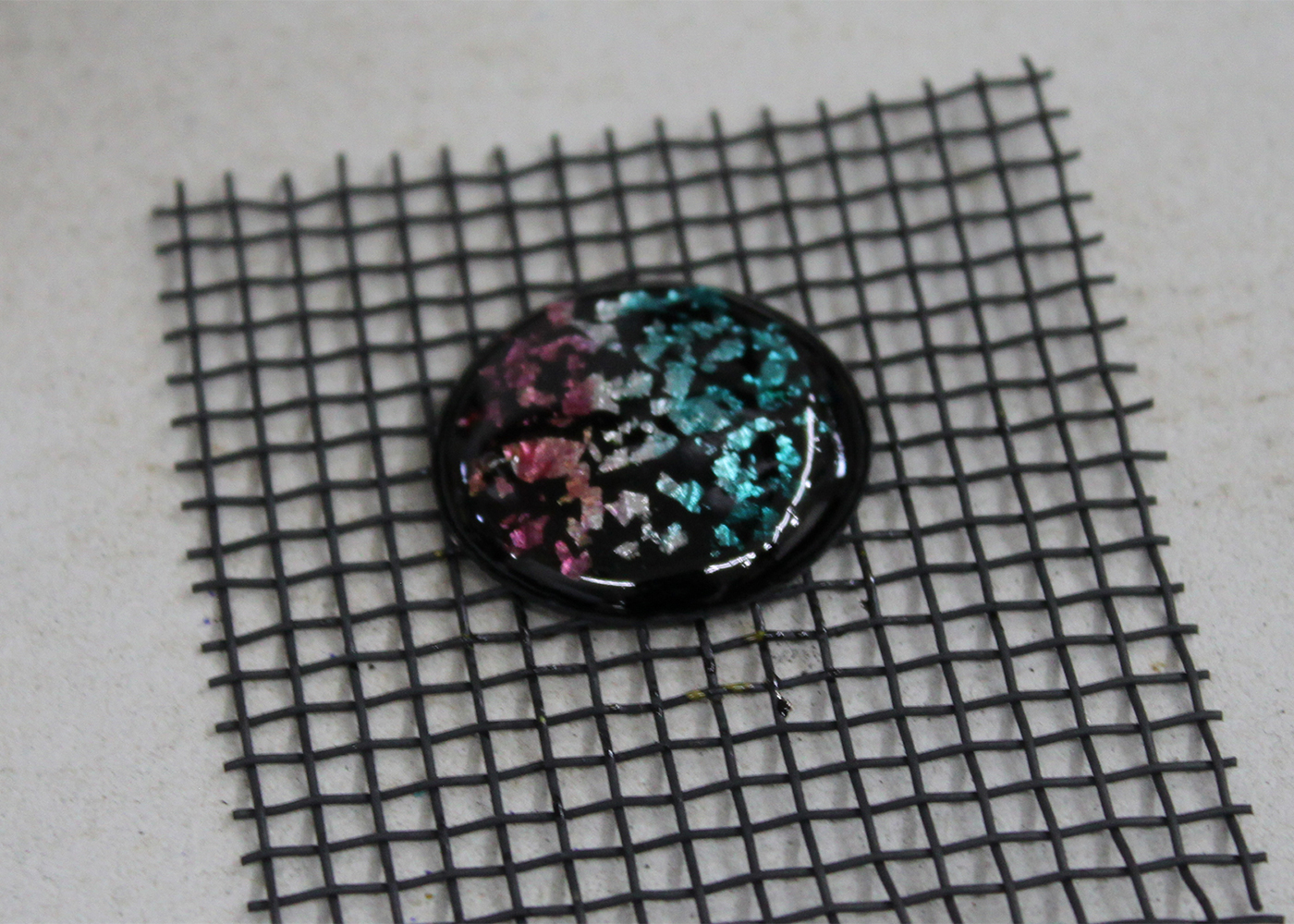

体験で作られた作品例(フリット法)

体験で作られた作品例(カット銀箔法)

講師はこちら、佐藤美都子先生。

それでは早速、体験の様子をレポートしていきます。

選べる色や形

2つのコース

荘内屋工房くじゃくで体験できるのは「フリット法」と「カット銀箔法」の2コース。

ベースになる釉薬を盛り付けてからフリットという釉薬の粒をのせて焼成するのが「フリット法」で、

ベースになる釉薬を盛り付けてからカットされた銀箔を散りばめて一度焼成した後、銀箔の上に更に透明色の釉薬を盛り付けて再度焼成するのが「カット銀箔法」です。

左:フリット法 / 右:カット銀箔法

6種類の型

釉薬を盛り付ける銅板の型は全部で6種類。

上段(左から右に):「丸」「楕円」「ハート」

上段(左から右に):「丸」「楕円」「ハート」

下段(左から右に):「しずく」「なつめ」「長角」

体験時には6種類から好きな型を選び、「ペンダント」「キーホルダー」「ストラップ」もしくは「ヘアゴム」にすることができます。

*在庫切れの場合もありますので、ご了承ください

*「ヘアゴム」は「丸」のみ対応可能です

釉薬

アクセサリーのベースデザインとなるのが「釉薬」です。

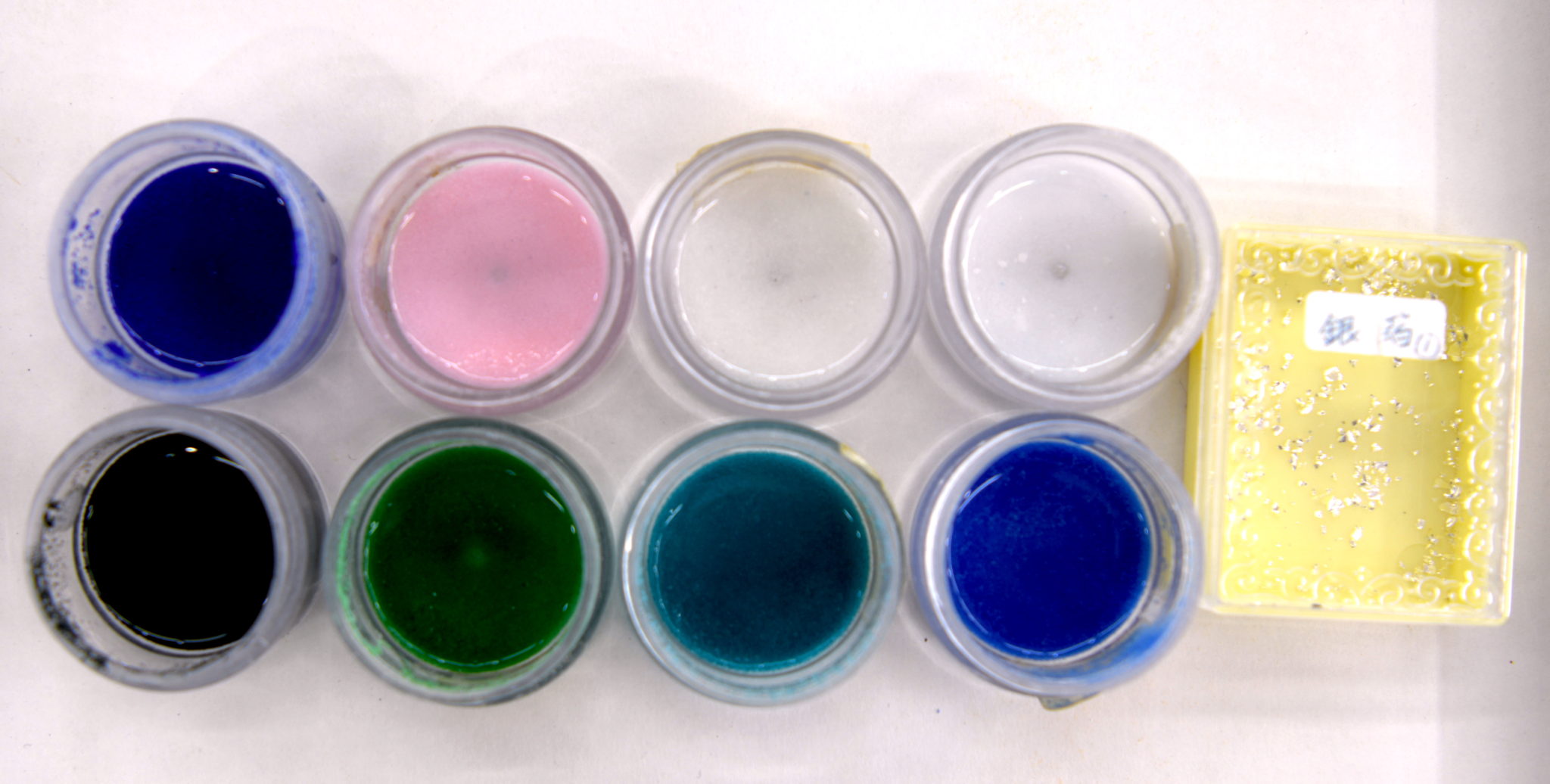

フリット法で使用する材料(1段目:フリット / 2段目:ベース用の釉薬)

カット銀箔法で使用される材料 (左端:ベース用の釉薬(紺・黑) / 中:上塗り用の釉薬 / 右端:銀箔)

「フリット法」は8種類の釉薬からひとつ、「カット銀箔法」は2種類のベース用釉薬からひとつ、そして6種類の仕上げ用釉薬から好みの組み合わせを選ぶことができます。

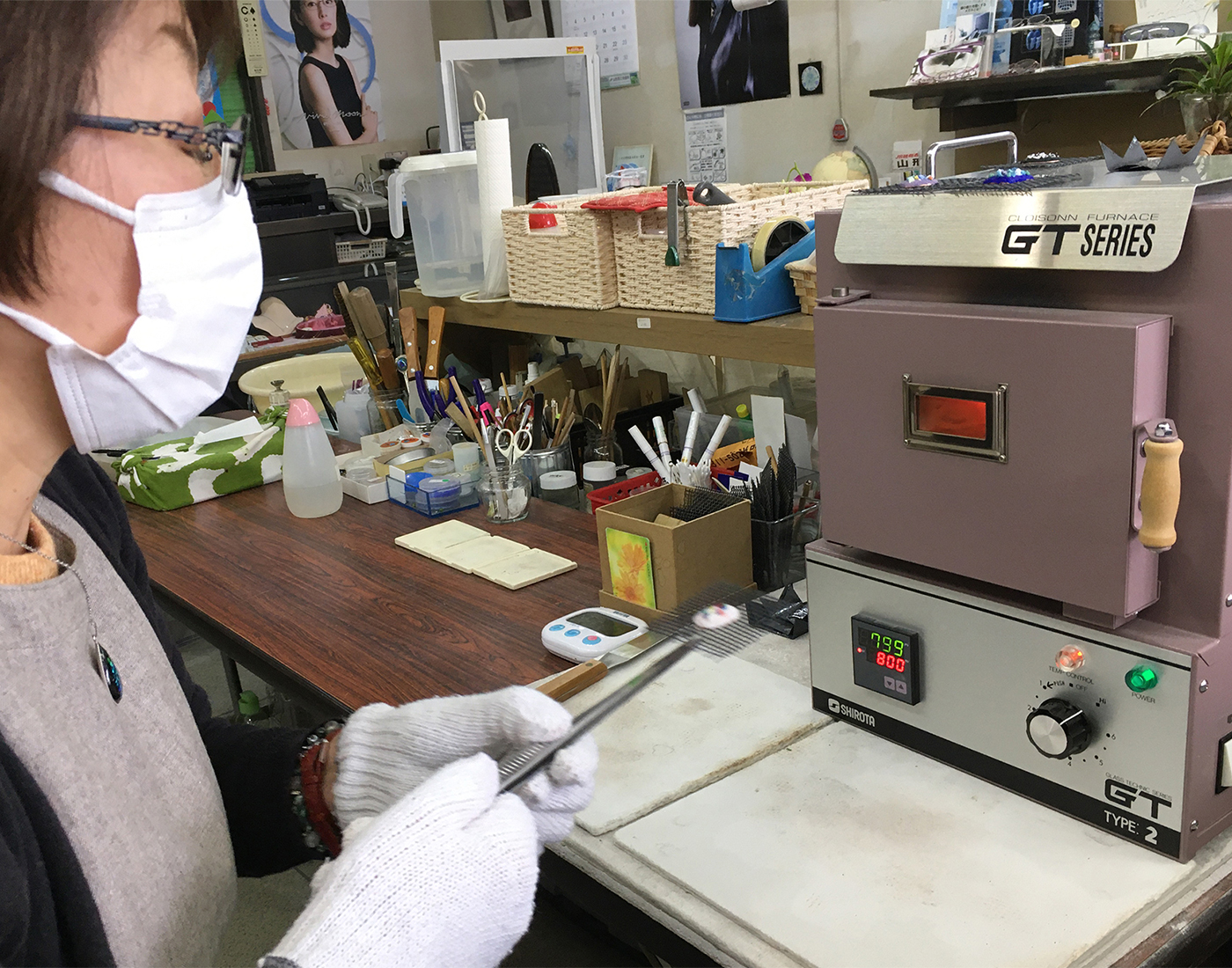

電気炉

七宝焼はその名のとおり「焼き物」。

銅板に釉薬を塗った後は、800〜900℃の炉(窯)で焼き上げます。

その際に活躍するのがこちらの電気炉です。

荘内屋工房くじゃくの七宝焼体験では、炉に入れて焼くところまで自分で体験でき、つくった作品はその日のうちに持って帰ることができます。

体験スタート

① 型選び

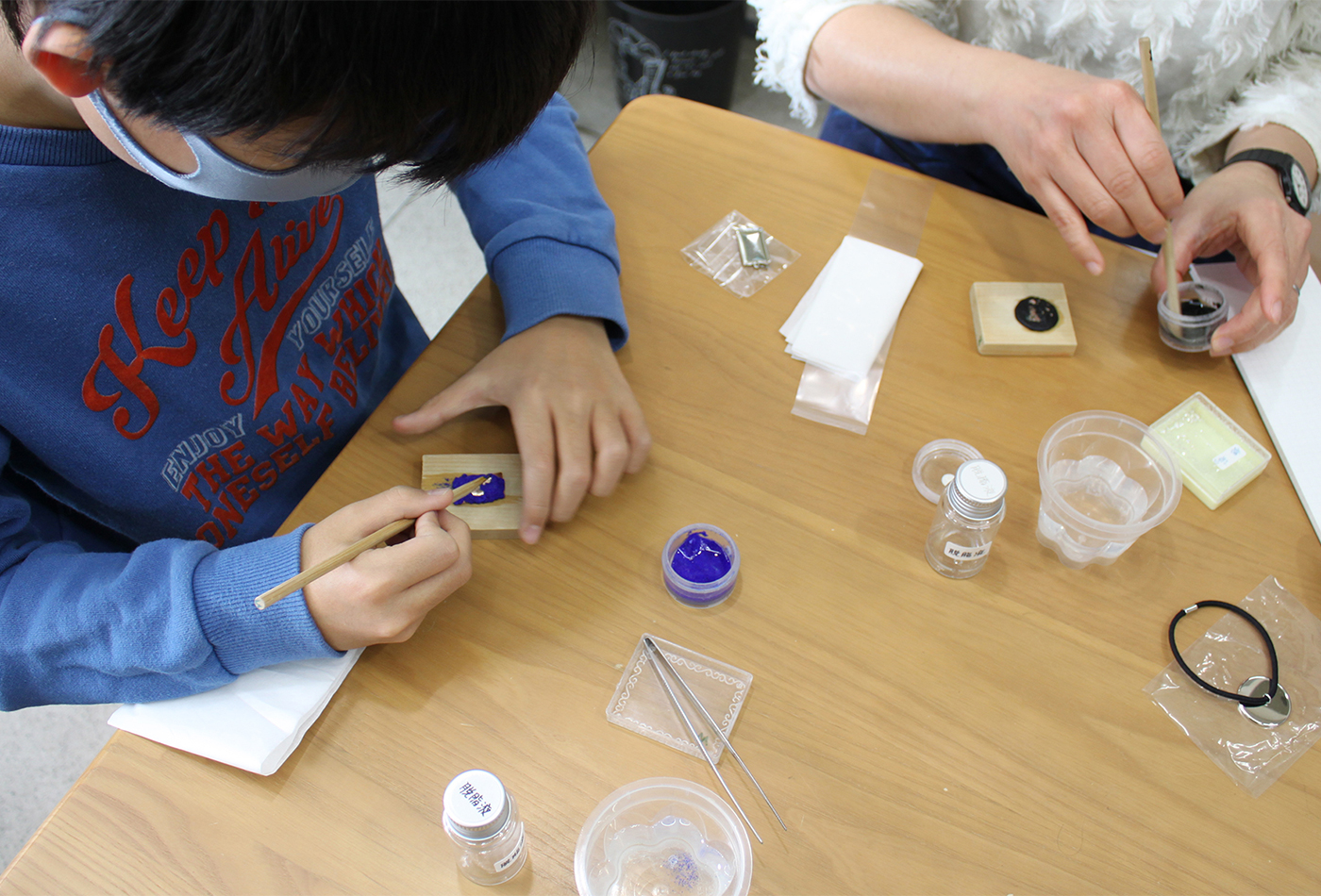

今回は、息子が「フリット法」を、私が「カット銀箔法」を体験させていただくことにしました。

先生が作品の見本をたくさん見せてくださるので、それを参考に釉薬や型を選ぶのですが、どれも素敵で迷います。

悩んだ末、6種類ある型の中から息子は「長方形」の銅板を、私は「丸」い銅板をチョイス。

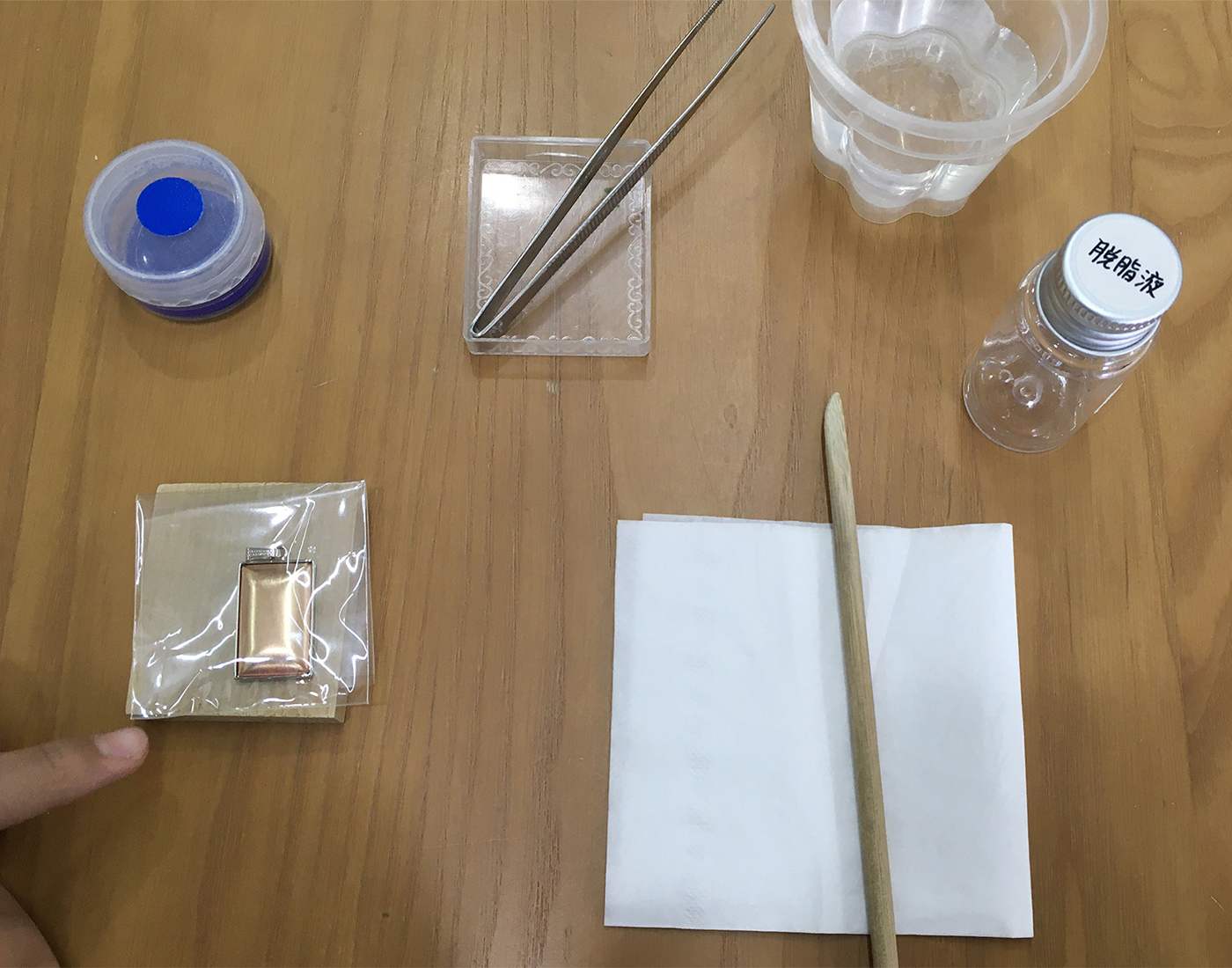

目の前に道具がならび、いよいよこれから作業に入ります。

初めてのことで緊張 …

でも、明るく朗らかな先生の話し振りのおかげでやる気だけは満々です。

② ベースづくり

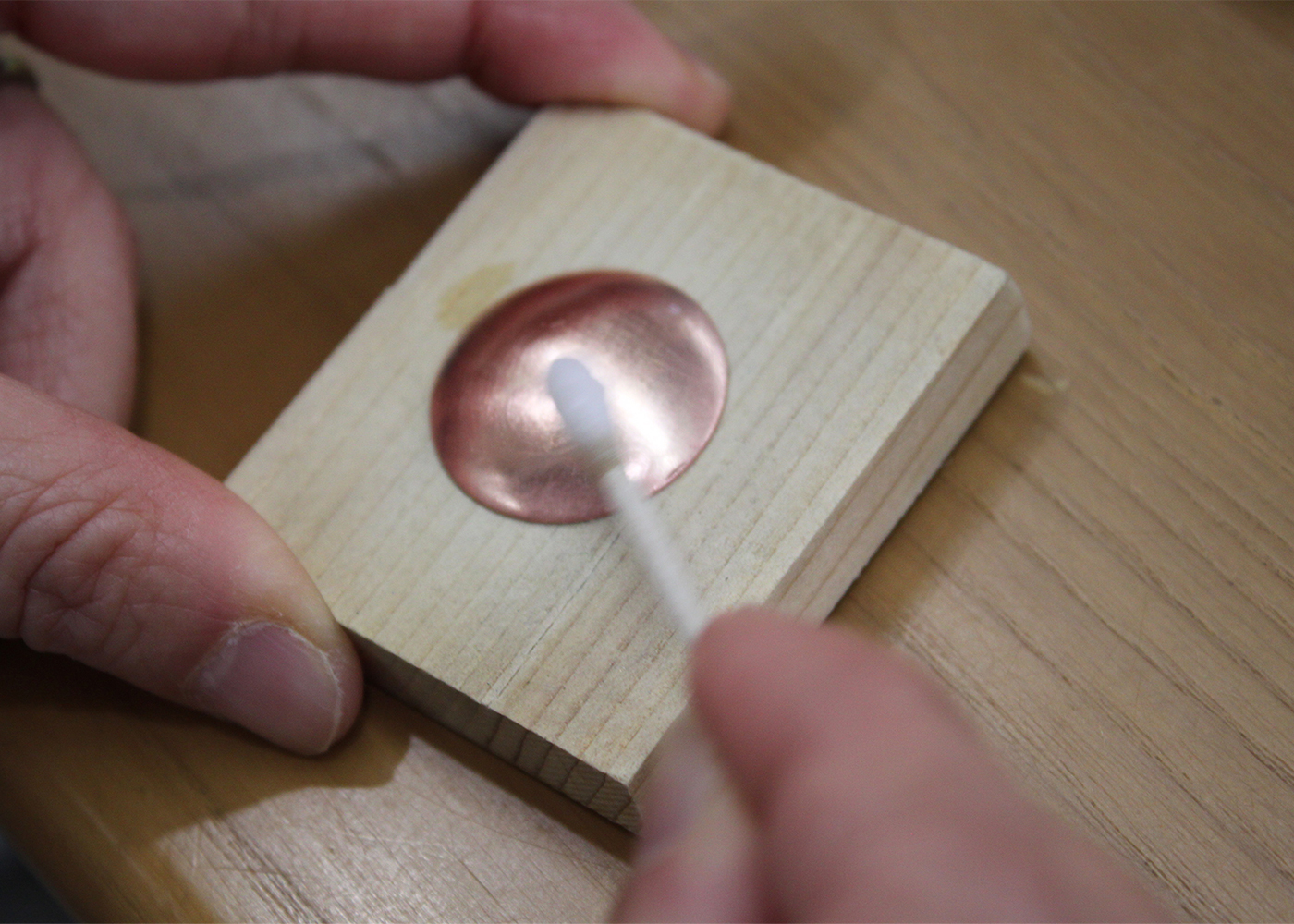

まずは、銅板の表面に汚れや脂分があると釉薬を上手く広げにくいので、「脱脂液」を綿棒につけて銅板を拭います。

銅板の全面を拭い終えたら、ホセという道具を使い、ベース釉薬を広げていきます。

先生が道具の使い方やコツについて教えてくださるので、初めての作業ですが自分にもできるような気がしてきました!

親子ともに集中!

親子で初めてのことを一緒に体験できるのって、日常生活ではなかなか無いことかもしれません。

「伸ばすときに隙間ができちゃう…」と苦戦する息子に、佐藤先生は優しく「長方形は実は一番難しい形なのよ。頑張ったねー。」とフォローして下さいます。

ベースの釉薬を盛り終えたら、釉薬の上からCMCという接着剤の役割をする液体を垂らします。

③ 釉薬の上にフリット / 銀箔をのせる

ここからはそれぞれのコースごとに違う作業に取り掛かります。

【フリット法】

まず、ベースの上にのせるフリットを選びます。

体験で使うフリットは「不透明」「半透明」「透明」の3種類。

息子が選んだベースは青なので、透明だと焼成した後に見えにくいと先生からのアドバイスをいただき、不透明と半透明のフリットから選ぶことにしました。

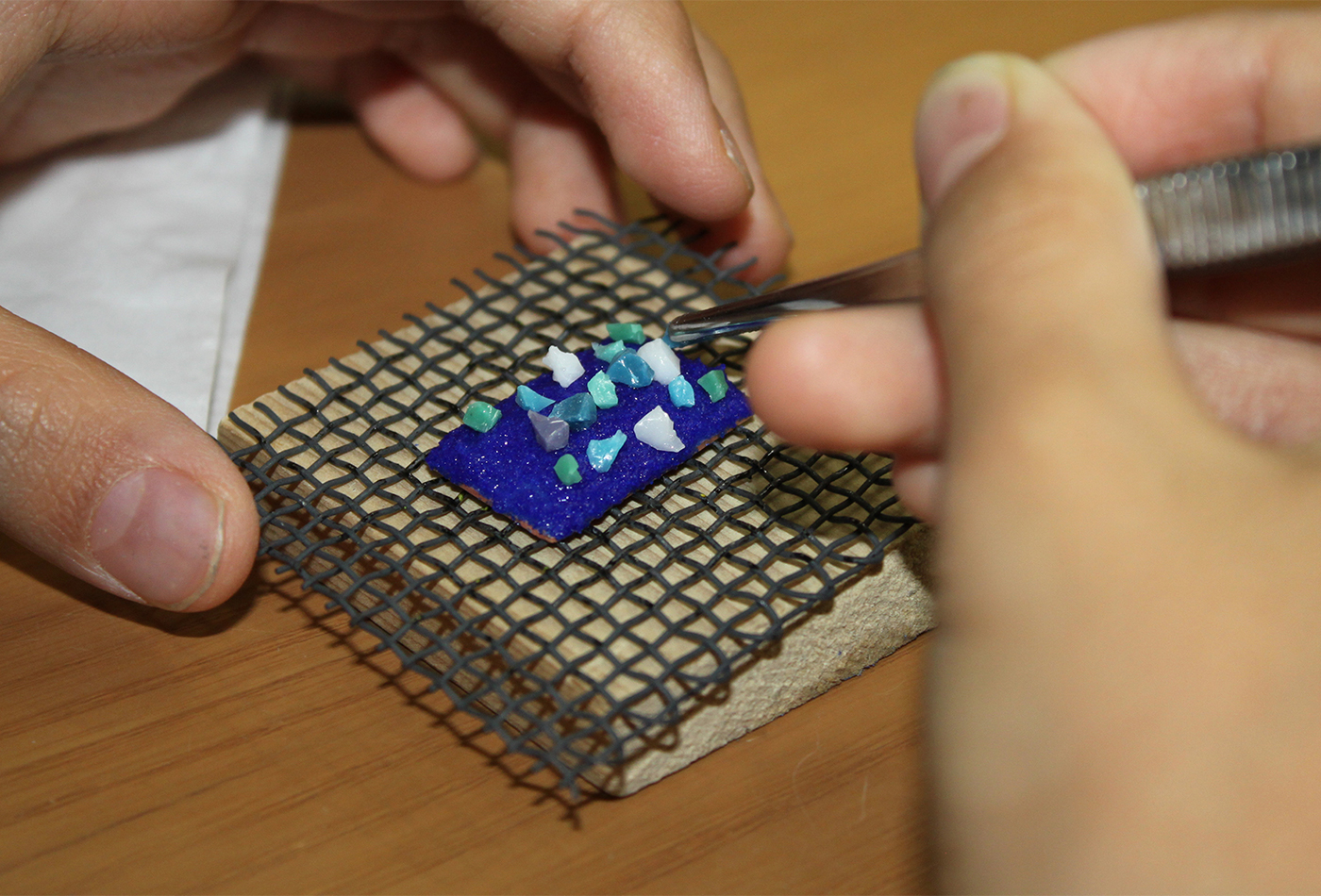

選び終えたら、フリットをベースの釉薬の上に配置しています。

慎重にフリットを置いて調整する細かい作業です。

フリットを配置し終わったら、少し電気炉の上に置いて乾燥させます。

【カット銀箔法】

整えたベース釉薬の上にホセで銀箔を載せていきます。

釉薬と同じように、まずは真ん中から銀箔を置いていきます。

先生曰く銀箔を置き出すと、ずーっとやり続けてしまいどこで終わればいいのか分からなくなるそうです。

私も、最初はバランスを見ながら銀箔を配置していたはずなのに、先生の言っていたとおり、どんどん銀箔を載せたい欲が止まりません 笑

型のフチ3ミリほどは銀箔を載せない方が良いとのことで、このあたりで終了です。

さて、次はいよいよ七宝焼体験のクライマックス — 電気炉での焼成です。

④ 焼成・仕上げ

まずは先生がお手本をみせてくださいます。

全ての工程を先生が見本を見せながら教えて下さるので、とても安心感があります。

電気炉の温度をはなんと800℃!

小窓から様子を見てみると、初めの30秒は変化が無いのですが、だんだんと表面のガラス質のザラザラが変化していきます。

【フリット法】

次は、息子の番。

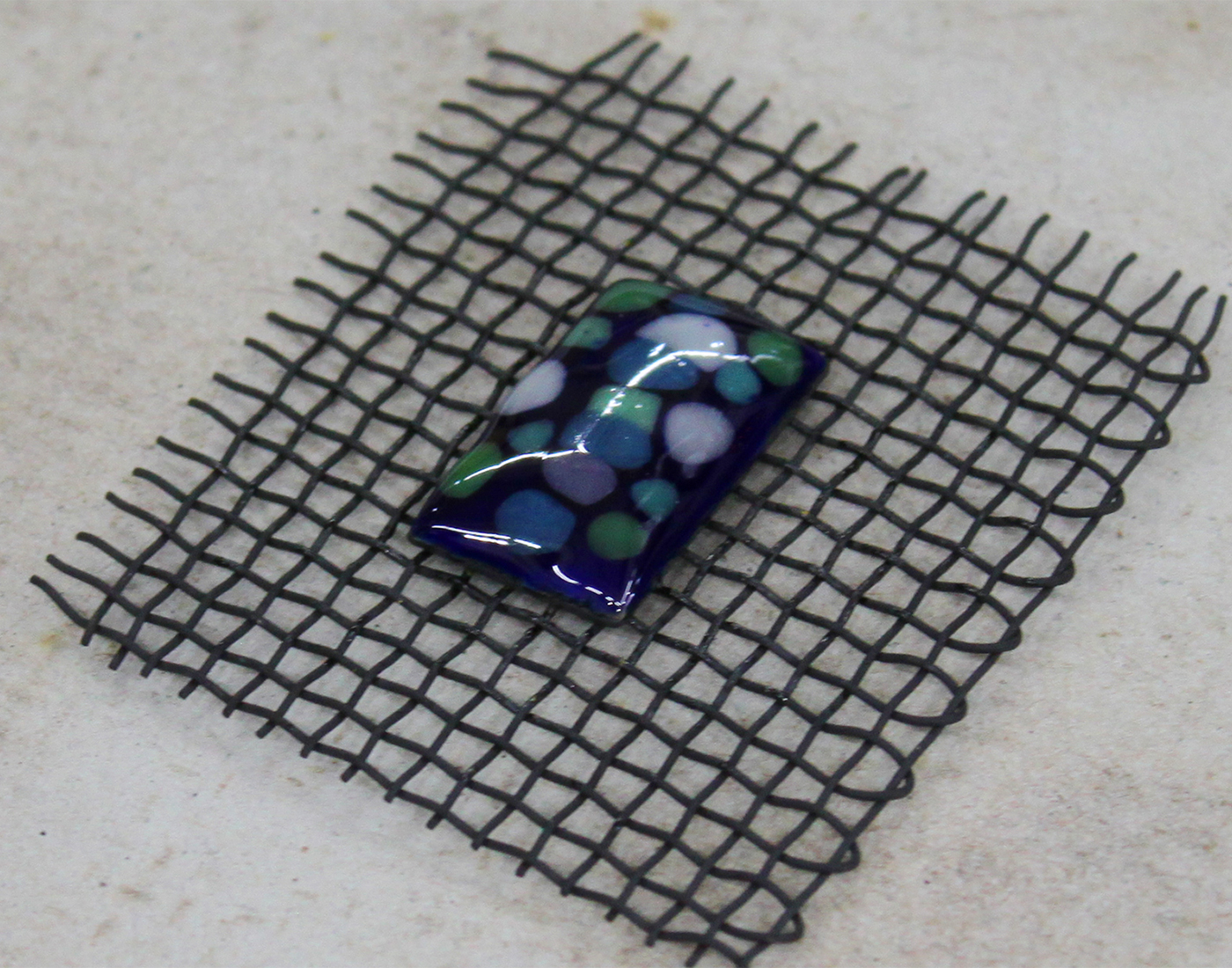

電気炉の中は800℃もあり、なかなか普通の生活では体験できない温度です。

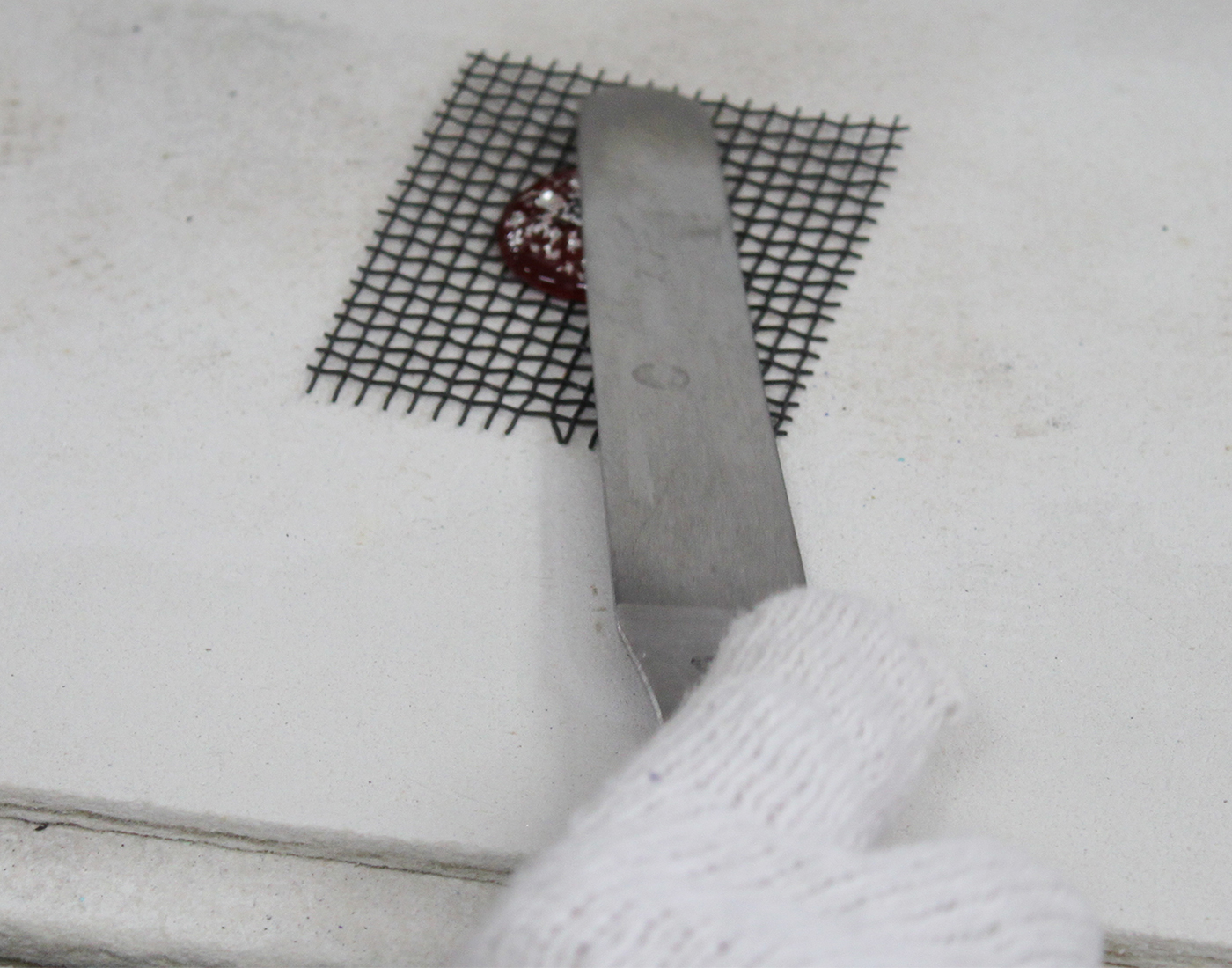

先生の動作の細やかな声かけに合わせてビビりながら電気炉に入れ、1分後にフリットが溶けていることを確認して取り出しました。 熱されて真っ赤だったものが、黒っぽい色に変わり、最後に青色になりました。 およそ1分の短い時間で色がこんなに変化するなんて… 面白すぎるぞ七宝焼! 工芸品を作っているのに、化学の実験をしているような気分です。 【カット銀箔法】 1回目の焼成が終わったらすぐに表面の銀箔が毛羽立たないように、ヘラかピンセットで表面を押さえつけます。 表面がツヤツヤになりました! 1度焼成した状態でもすごく綺麗なのですが、カット銀箔法ではさらにこの上に釉薬を盛っていきます。 見本を見ながら、仕上げの釉薬を選びます。 サンゴルビーの釉薬は粉の時は白いのに焼くと赤くなるという先生の言葉を聞き、「それは見てみたい!」と ②緑青 ⑥銀スケ(クリア) ⑤サンゴルビーの3色に決めました。 3色の釉薬を盛り終えた銅板はこんな感じ。 焼成したらどんな感じになるかお楽しみです。

ちなみに息子は「今までの人生の中で1番暑かった…」そうです。

カット銀箔法は焼成を2度行います。

そうすると、銀箔の部分だけ色がついたように見えるのだそうです。 右側が見本

右側が見本

そして、いよいよ最後の焼成。

電気炉で焼くこと1分間、取り出すと…

熱で真っ赤になっていた釉薬の色がどんどん変わっていきます!

なんだか神秘的。

最終的にはこのような色合いになりました。

想像していた以上に綺麗に仕上がり、感動!!

⑤ パーツを取り付けて、完成

最後にご主人の公治さんが銅板にアクセサリーのパーツをつけてくださり、これで完成です!

息子はネックレスに、私は髪ゴムに加工していただきました。

初めての七宝焼作りでしたが、それぞれ素敵な作品ができました。

「楽しかった〜」と息子も大満足!

まとめ

先生にちょこっとインタビュー

この工房だけではなく、公民館など外部でも講師として活躍されている佐藤先生。

体験終了後、七宝焼の魅力を改めてお聞きしました。

— 七宝焼に対して、どのような思いを持って体験教室をしていらっしゃいますか。

七宝焼はアクセサリーに限らず、なるべく普段使っていただけるような、生活の中の色物として取り入れてもらえればな、と思います。

— 七宝焼って本当に綺麗ですよね!

七宝焼の釉薬は、絵の具みたいに混ざらないんです。だから色の数だけ釉薬があるんですよ

(引き出しの中にはたくさんの釉薬が。これでもごく一部なんだとか)

— 話を聞けば聞くほど、七宝焼の奥深さに驚かされます。

七宝焼を作る時、特に炉から出した時の変化にみなさん本当に驚かれます。私たちもそこが一番感動するところですね。

誰も何にも喋らない静かな時間や、一緒のことをやったという一体感が得られるのも、嬉しい魅力です。1時間半くらいで結果が全て出るので、凝縮した良い時間を過ごしてもらえればなと。楽しかったと言ってもらえるのが一番うれしいです!

— いやー、とっても楽しかったです!!

今回の七宝焼体験で、久しぶりに作業に集中したり、ドキドキする時間を過ごすことができました。

初めての体験を、親子で一緒にできたことも貴重な経験になりました。

優しく丁寧に教えてくださった佐藤先生ご夫妻、今日は本当にありがとうございました!

ご予約はこちらから

★VISIT YAMAGATAからご予約の方だけの特典★

当日、店内で販売している七宝焼製品が10%OFFでご購入いただけます

【体験料】

■フリット法 1,600円(税込)

■カット銀箔法 2,100円(税込)

【体験時間】

■10:00~11:30

■13:00~14:30

【体験内容】

■フリット法

■カット銀箔法

※ご予約の際は、1グループ1つの技法(フリット法 OR カット銀箔法)のいずれかに統一してご予約ください

【所要時間】

約1時間30分

【対象年齢】

10歳以上

【体験可能人数】

1~4名様

*5名以上での体験希望の場合は、お受けできる可能性もございますのでお電話にてお問い合わせください

【体験可能日】

月・水・土曜日

【作品のお渡し】

ご体験当日にお持ち帰りいただけます

【持ち物 等】

特にありませんが、細かい作業になりますので「お手元用のメガネ等」を必要な方はご持参お願いします

【体験場所】

七宝工房くじゃく

[徒歩] 山形駅から約15分

[バス] ベニちゃんバス「旅篭町四辻」下車後 徒歩約3分

【駐車場】

有(店舗前に2台分)

詳細情報

-

ご予約はこちらから

山形市街の工房で七宝焼体験♫

自分だけのオリジナルアクセサリーを気軽に作ってみませんか

合わせて読みたい

周辺のスポット

人気のキーワード

体験予約

【体験予約】★新登場★山形花笠まつり 有料観覧席「花笠横丁」チケット

【体験予約】世界でたったひとつの作品をつくってみませんか♡ 手回しろくろでつくる山寺焼「ながせ陶房」

【体験予約】プロが選ぶ水上観光船3年連続 第1位!!!|最上峡芭蕉ライン観光の「最上川舟下り」

【体験予約】居合抜刀術サムライ体験

ランキング

最新記事

【特集記事】村山市居合道体験(村山市)| サムライを体験できる人気の体験プラン

【特集記事】河北町総合交流センター サハトべに花|県内最大のプラネタリウムで楽しむ星空体験

【特集記事】山形県鶴岡市 ピノ・コッリーナ松ヶ岡|250年の時を紡ぐワイナリーレストラン

【特集記事】六歌仙 (山形県東根市)|〜職人の技と自然の恵みが生んだ極上の酒造り〜

アーカイブ

- 2024

- 2023

- 2022

- 2021

- 2020

- 2019

- 2018